想定する状況や管理システム

デジタルリソースの管理って大変ですよね。

忙しい時に限って、チームメイトから"あの時のあのファイル"と過去案件のファイルを求められたり。

検索をかけても引っかからずにメールや共有フォルダを探し回ったり…。

人や立場によって使用するツールがばらばらで資料の保存場所や共有方法が異なり管理に迷ってしまうことがあります。

今回はそんな散らかりがりなデジタルリソースの管理方法のアイデアを紹介したいと思います。

この記事ではチームでデジタルリソースを管理する想定でGoogleドライブの機能を使って紹介します。

汎用性のある内容ですが、ディティールについてはご自身の状況や使用している管理ツールに合わせて調整しながら参考にしてもらえたらと思います。

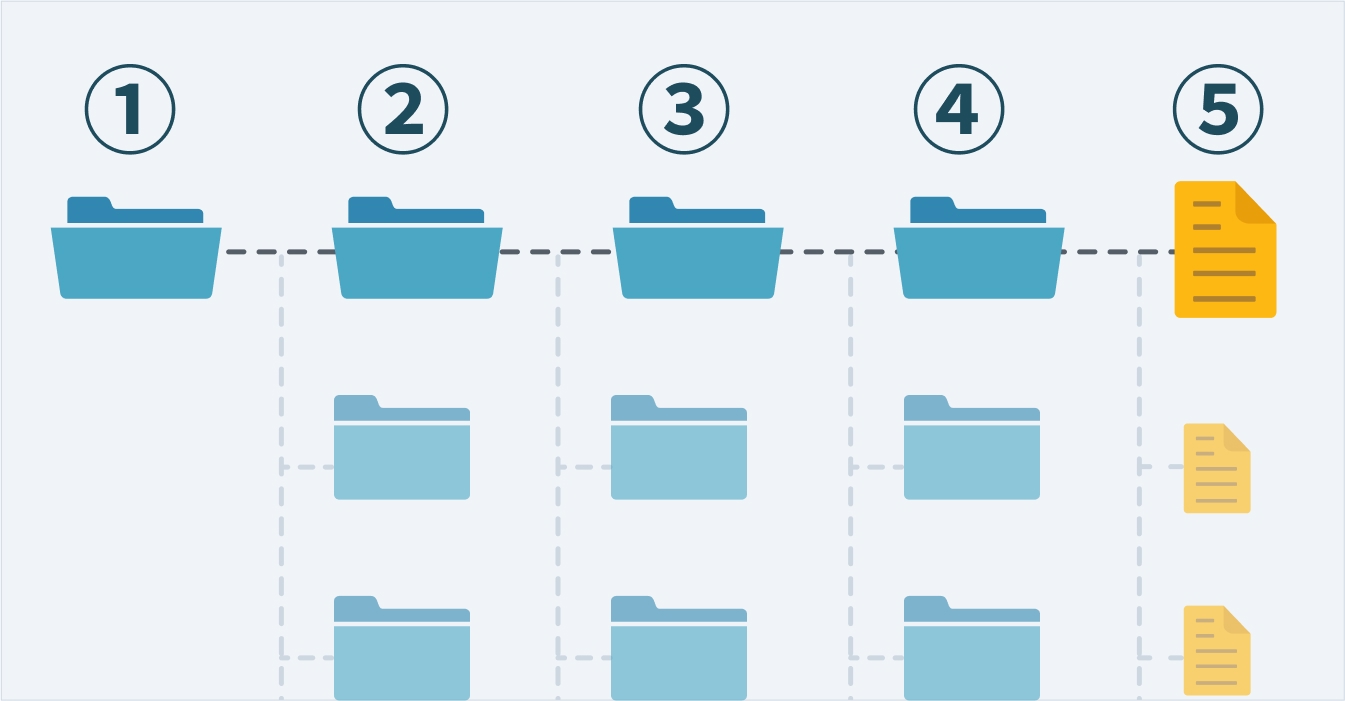

最大5階層まで、1フォルダに対して最大99フォルダまで

まず、フォルダの階層については深くても5階層までとして管理をしましょう。

開いても開いてもフォルダばかりで目的のファイルに辿り着かないのはストレスフルです。

また、1フォルダの中には最大99フォルダ、可能であれば10個前後に留めましょう。

あまりにフォルダの選択肢が多いと一覧性が悪く管理しづらくなります。

用途別にフォルダ分け

フォルダは用途別に分けていきましょう。

分類が明確で迷わない、そして仕事内容によって使いやすいものが良いです。

言うが易し行うが難し…な話だと思いますので、

私の使い方を例として紹介します。

ディレクション業務をする際に以下のような分類を行なっています。

1階層:案件のステータス

2階層:案件名

3階層:進行フェーズ

4階層:大カテゴリー

5階層:各ファイル

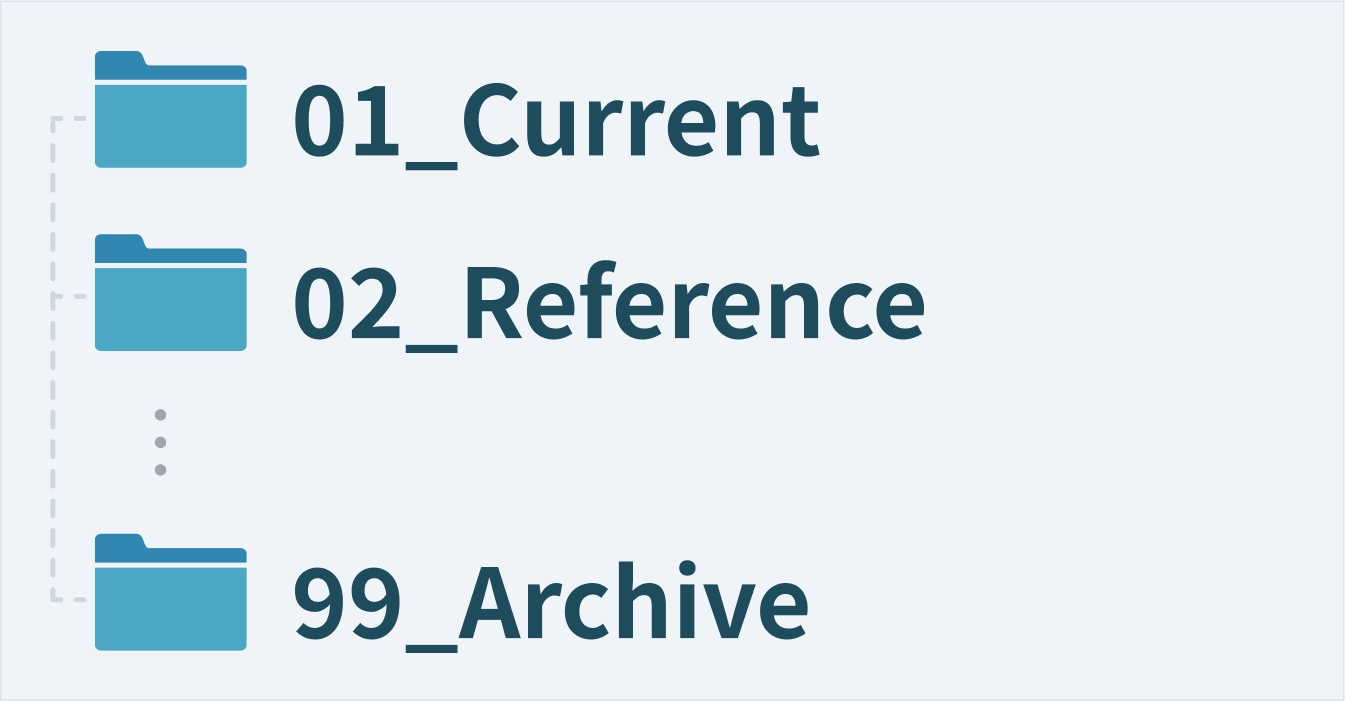

1階層:案件のステータス

01_Current(進行中の案件)

02_Reference(チーム共有の知識)

...

99_Archive(過去案件など)

99の採番にArchiveを用意するのはおすすめです。

案件がクローズすると 99_Archive に格納する想定です。

大きなファイルなどが入っているとクローズ時の移動に時間がかかったりしますが、稼働中の案件がわかりやすいのでこの分け方を好んで使っています。

ストレージも有限ですから、定期的に 99_Archive に入っているものをzip化したり削除したりしています。

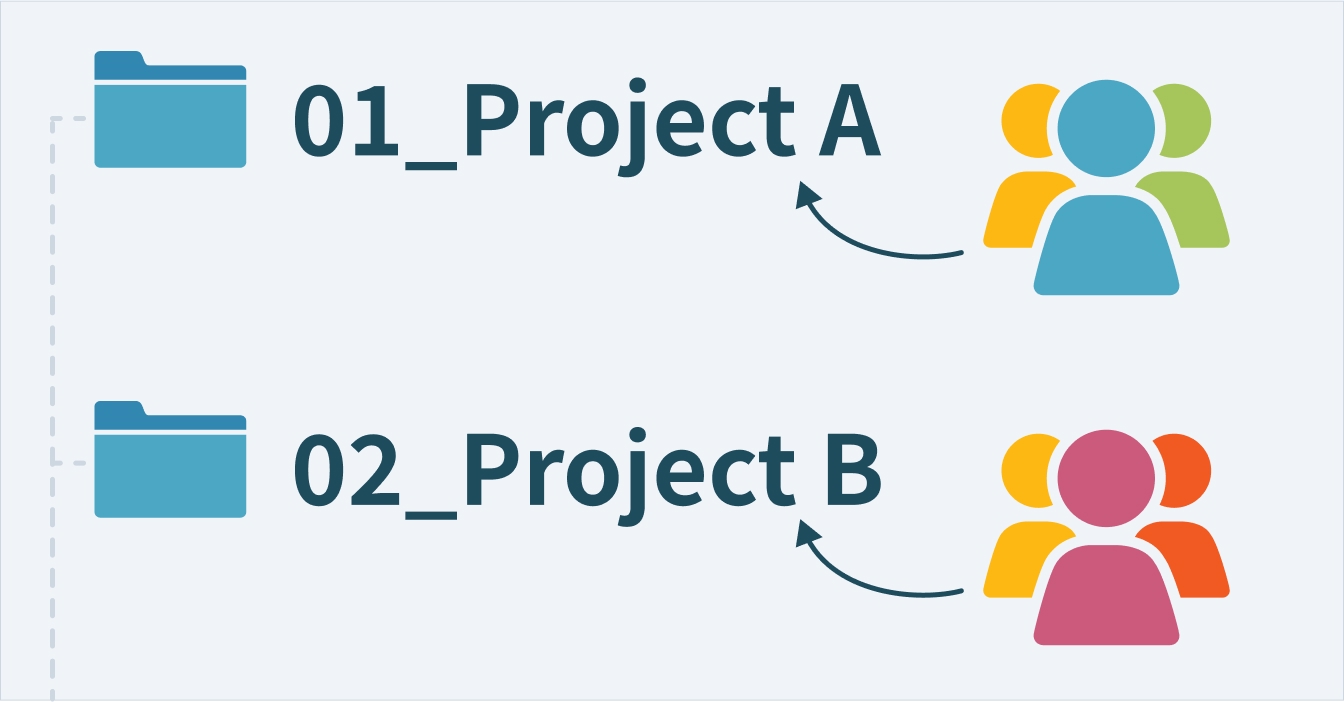

2階層:案件名

01_{企業名}_{サイト名}_新規立ち上げ ・・・ 開発メンバーメイン

02_{企業名}_{サイト名}_運用 ・・・ マーケティングメンバーメイン

...

案件ごとにフォルダを分けます。

案件の大きさにもよりますが、同じ取引先でも案件をある程度区切って管理するのがおすすめです。

例えば同じサイトの話でも新規立ち上げフェーズと運用フェーズは分けている方が扱いやすかったりします。

私は関与するメンバーが全然異なるかどうかなどを考慮してファイルを分けています。

以下のように取引先の企業名と案件概要を入れておくと検索性が良くなります。

3階層:進行フェーズ

01_要件定義

02_提供資料

03_デザイン

04_開発

...

進行フェーズごとにフォルダを分けます。

かなりざっくりしてますが、上記のようなイメージです。

余談:

最近だとアジャイル型で進めることがよくありますよね。その場合にフェーズで分けるというのは適切ではないかもしれません。タスクのカテゴリー等で分けるなど案件に合わせてアレンジしてください。

4階層:カテゴリー

01_初稿作成

02_【共有】初稿提出

03_初稿戻し

04_2稿作成

...

3階層の 03_デザイン フォルダ の中などはこのように分けています。

後の章で触れますが、編集ファイルと共有ファイルは明確に分けておくと扱いやすいです。

5階層:各ファイル

20251001_{サイト名}_デザイン初稿

20251002-01_{サイト名}_デザイン初稿

20251002-02_{サイト名}_デザイン初稿

...

各ファイルを格納していきます。

こちらも後の章で触れますが、ユニークかつ時系列がわかるファイル名を付与すると扱いやすいです。

ファイルの命名規則

ファイル名については他のファイルと同じにならないようユニークな名前を付与しましょう。

作成時期を入れておくことは、バックアップとしてコピーを作成してもバージョンがわかりやすくなるのでおすすめです。

20251001_{サイト名}_デザイン初稿

20251002-01_{サイト名}_デザイン初稿

20251002-02_{サイト名}_デザイン初稿

...

作成時期についてはユニークでわかりやすいものであれば年月日まで全てを入れる必要はないです。

例えば4半期ごとに作成する資料であれば q1ーq4 を付与するなど資料の性質にあった命名をすると良いと思います。

デザイン作成など過去バージョンを残しておきたいような資料の場合、頭に年月日を付与すると最新ファイルがわかりやすくおすすめです。

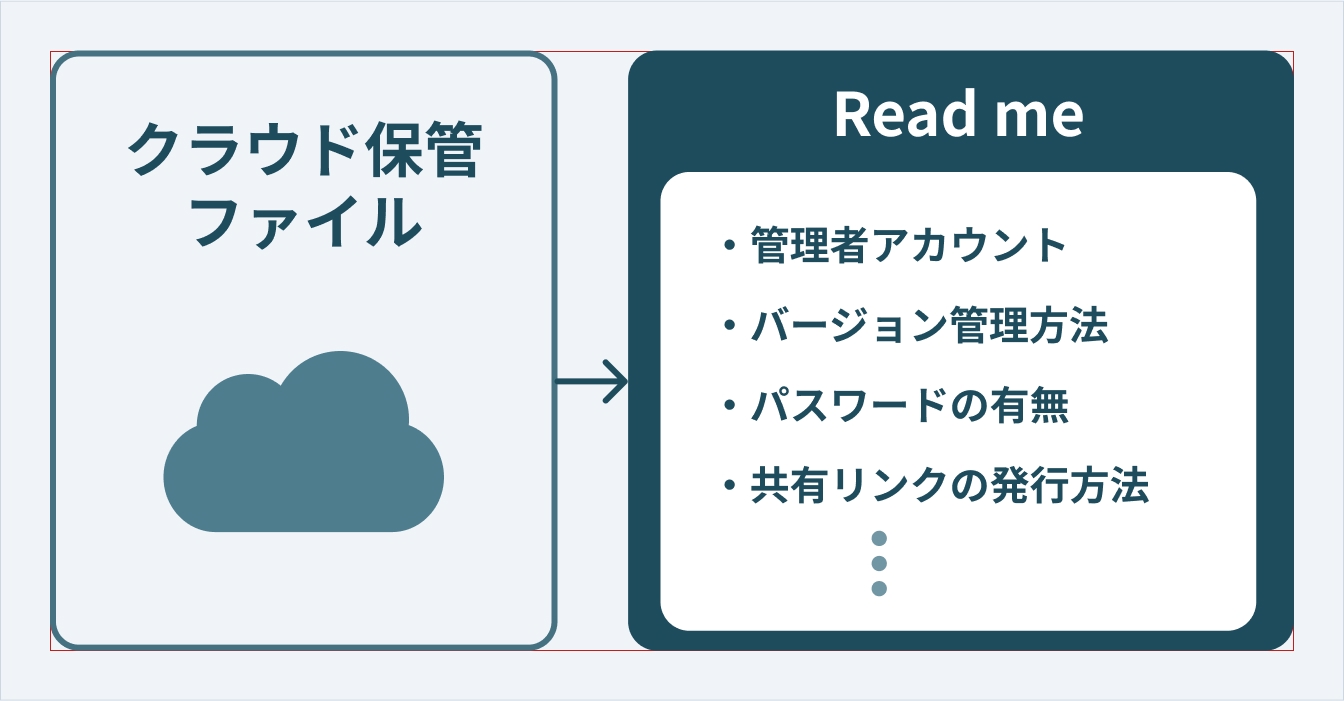

管理システム外のクラウド保管ファイル

最近は便利なクラウドサービスが増えていますから、全て同じ場所にデータを格納というのも難しいケースが多いと思います。

例えば、デザイン確認をデザイン作成ツールのプレビュー機能を使用したり、要件整理をmiroなどのクラウドボードで記録を残したり、URL共有をされる場合があります。

忙しいとメールやチャットで共有してもらって次使いたい時にそのメールを探したり…そんな杜撰な管理をしていなくともメモを残したりしてるのではないかと思います。

確認用URL、リンクがいつまで有効なのか、パスワードはかけているのか、編集ファイルは誰が持っていてバックアップはあるのか、などの情報は必要な時にいちいち探すのは面倒なので都度管理しておくと良いでしょう。

例えば私は以下のようなドキュメントファイルを作って、メモを残しています。

ファイル名:20251001_{サイト名}_デザイン初稿

内容:

共有リンク:https://www.figma.com/design/AAAAAAAAAAAAAAAA?aaaaaa

管理者:Aさん

バックアップ:figma(アカウントA)にて管理

バックアップの残し方や運用ルールは組織によりますのでアレンジしてください。

ファイル管理の本題からズレますが、こういったクラウドサービスのリソースは進行者が変わっても問題がない形で残しておくようにしましょう。

安全で迷わない共有方法

Googleドライブの場合、ファイル単位でもフォルダ単位でも権限を付与することが可能です。

私のおすすめは後者のフォルダ単位で権限を付与です。

後から同じメンバーに対して共有ファイルを追加することができますし、共有の必要がなくなった時に一括で権限の変更ができます。

01_初稿作成 ・・・ 編集ファイルなど作業に必要なデータを格納

02_【共有】初稿提出 ・・・ 書き出したデータなど共有が必要なファイルを格納

03_初稿戻し ・・・ 先方からの戻しを格納

...

上記の例だと、02_【共有】初稿提出 が共有フォルダです。

共有フォルダに【共有】などのプレフィックスを付与しておくことで、共有フォルダかどうかがわかりやすく管理が容易になります。